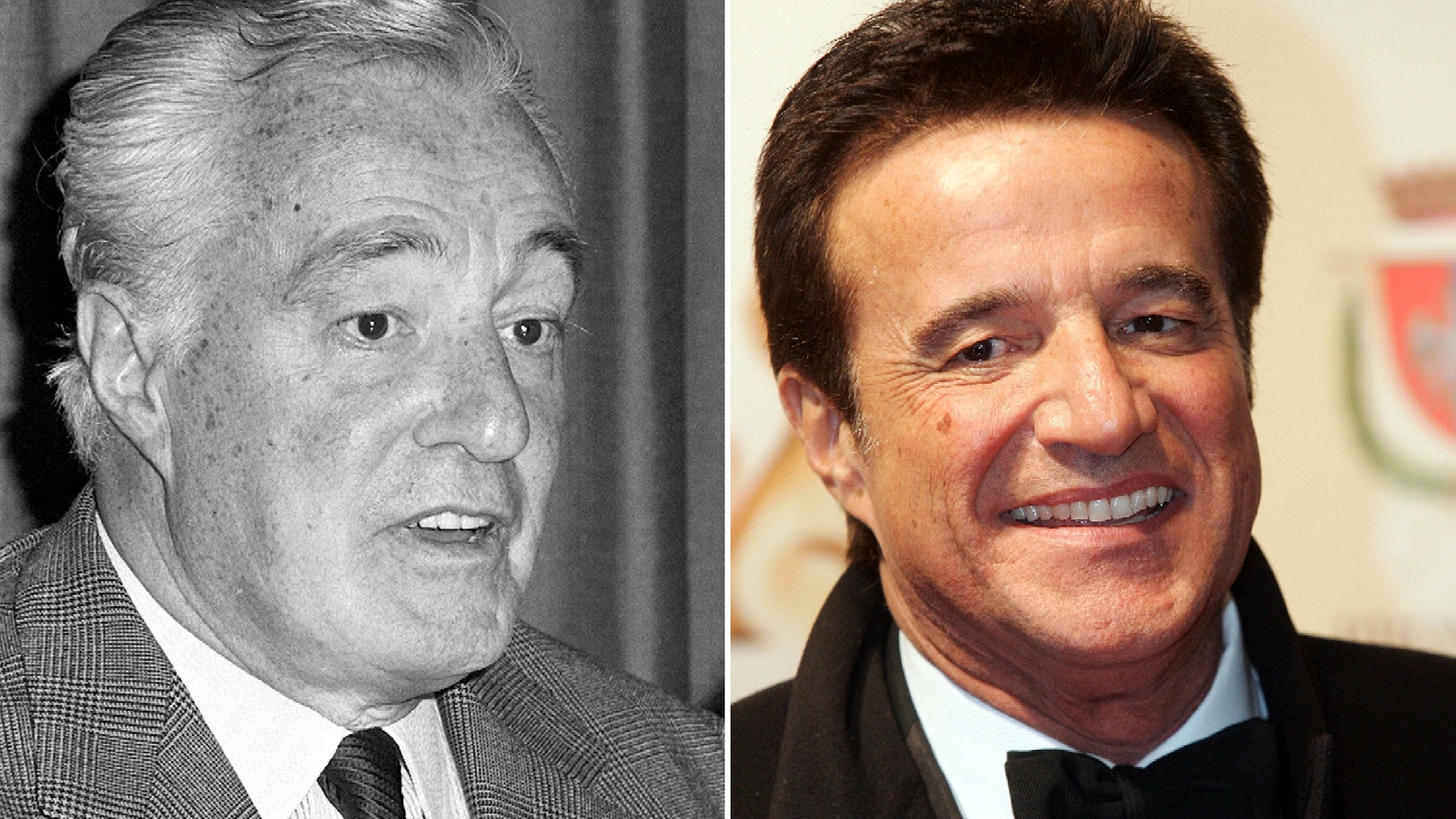

Vittorio e Christian De Sica (Ansa)

BEATRICE BERTUCCIOLI

ROMA, 12 novembre 2014 - SOLO pochi titoli e pochi registi hanno fatto grande il cinema italiano nel mondo. Uno di questi è Vittorio De Sica, autore tra l’altro di opere come “Sciuscià”, “Ladri di biciclette”, “Umberto D.”, capolavori assoluti di quella che è stata la stagione più gloriosa del nostro cinema, il neorealismo. Morto a 73 anni, quarant’anni fa, lo ricordiamo con il figlio Christian.

Christian, un’occasione per ricordare suo padre?

«Sono sempre contento quando si parla di papà: quando viene ricordato con una mostra, come hanno fatto due anni fa all’Ara Pacis, o con la messa in onda dei suoi film del neorealismo restaurati da mio fratello Manuel, come fa ora la Rai, proprio nel giorno del quarantennale della sua morte che cade il 13 novembre, proprio lo stesso giorno in cui esce il mio film, “La scuola più bella del mondo”».

È importante far conoscere i grandi del passato ai più giovani.

«Quando c’è qualcosa che fa conoscere ai miei figli e ai ragazzi più giovani dei miei figli, quello che hanno fatto certi italiani, a me fa piacere. Soprattutto quando si tratta di quello che ha fatto mio padre, che con sei, sette film neorealisti ha ribaltato il cinema nel mondo. Diceva Martin Scorsese che loro, prima di cominciare a fare cinema, non hanno fatto altro che proiettarsi tutto il neorealismo di Rossellini e di papà. Lo conoscono a memoria. Mentre loro, a Hollywood, facevano i film nei teatri di posa, noi gli abbiamo mostrato che il cinema si poteva fare anche con due pezzetti di legno e un fil di ferro, in mezzo alla strada, con attori non professionisti. Film che raccontavano la verità, perché papà aveva sentito il bisogno, il dovere, di dire la verità e da lì sono nati “Sciuscià”, e poi “Roma città aperta” di Rossellini e quindi quel filone meraviglioso di sei, sette film del neorealismo, secondo me dei capolavori assoluti».

Lei aveva 23 anni quando suo padre è morto. Quando si è reso conto della sua grandezza?

«Quando è morto, perché papà era un uomo molto semplice, molto umile, che tornava a casa, si metteva le pantofole e guardava la partita o giocava con noi. Quando è morto ho saputo che in una cassa sepolta sotto terra a Bruxelles, c’erano una copia di “Guernica” di Picasso, una partitura della “Sagra della primavera” di Stravinsky e una copia di “Ladri di biciclette” di papà, a testimonianza del ventesimo secolo. Quando ho letto questo, ho capito che papà avva fatto qualcosa di grande».

Ha fatto in tempo a rubargli qualche segreto del mestiere?

«Poco. Avrei voluto chiedergli molte più cose. Ma mi ha potuto insegnare alcune cose fondamentali, poche, come la disponibilità, la professionalità e il non sentirti mai leader, anche quando le cose ti vanno bene, perché questo è un mestiere costruito sull’acqua e soprattutto è un mestiere che si fa in clan, in famiglia, e quindi devi ascoltare sempre tutti. E ho sempre seguito il suo consiglio di studiare molto e infatti ho sempre il copione sulle ginocchia e non faccio altro che leggerlo e rileggerlo».

Tra tutti i film di suo padre, quali ama di più?

«Sono legato in particolare a tre cose di mio padre. A due film, “Umberto D.”, secondo me il suo più bel film, e “Miracolo a Milano”, per due ragioni: perché quando lui ha girato la famosa scena delle scope con i poveri che volano in cielo, io nascevo, a Roma (era il ’51) e poi perché è un film totalmente diverso dagli altri film del neorealismo, più metafisico, surreale, una grande favola. E poi mi piacciono quasi tutte le sue interpretazioni come attore».

Siete stati a Los Angeles per le vittorie agli Oscar?

«No, non sono mai andato. Prima perché non ero ancora nato, ma nemmeno dopo, quando ha vinto l’Oscar per il miglior film straniero per “Il giardino dei Finzi Contini”, perché nemmeno lui è andato. Io gli dicevo, ma papà perché non andiamo? E lui, ma no, ma lascia stare, che ti frega, tanto il film è andato bene, è piaciuto, andando all’Oscar susciti l’antipatia di tutti i colleghi. Era fatto così».

Quando pensa a suo padre, qual è l’immagine che le torna alla mente?

«Era tanto tempo che non lo vedevo. Alla Stazione Termini di Roma lui che torna da Napoli, e io che corro, ho 5-6 anni, e papà che corre, già grande, perché mi ha fatto che aveva cinquant’anni. Quest’uomo maturo che corre come un ragazzino verso di me per abbracciarmi, è l’immagine che io ho continuamente di lui».