Ne ha fatta di strada il figlio del sarto di Nusco. Dallo sperduto paesino dell’Irpinia profonda e abbandonata degli anni Cinquanta-Sessanta a Palazzo Chigi sul finire degli Ottanta, passando per la Cattolica di Milano. Ne ha fatta di strada Ciriaco De Mita nell’Italia della ricostruzione e del boom economico, quando l’ascensore sociale funzionava più di oggi e anche un ragazzo del Sud più lontano e depresso, come allora si diceva, poteva aspirare, attraverso lo studio e la politica, a diventare il rappresentante della sua terra in Parlamento, fino a conquistare quel doppio incarico (presidente del Consiglio e segretario della Dc) che nella Balena bianca era stato sempre o quasi un tabù, perché significava essere l’uomo più potente d’Italia. Tant’è che non fu perdonato neanche a lui.

Ciriaco, come lo chiamavano i tanti amici, o il Presidente De Mita, per i meno intimi, non c’è più. E c’è ben poco da stupirsi se a distanza di qualche decennio dall’uscita di scena del leader politico che, con Bettino Craxi e nel duello, anche antropologico, con lui, ha caratterizzato gli anni Ottanta, la sua morte ha un’eco tanto vasta nel Palazzo e fuori. Raccontare De Mita significa, non a caso, raccontare tre cifre che permeano l’uomo e il politico. Innanzitutto il rapporto con il territorio. Anche nella proiezione nazionale, De Mita si sente sempre profondamente e visceralmente legato all’Irpina, ad Avellino e alla sua Nusco: è morto da sindaco ultranovantenne del suo paese.

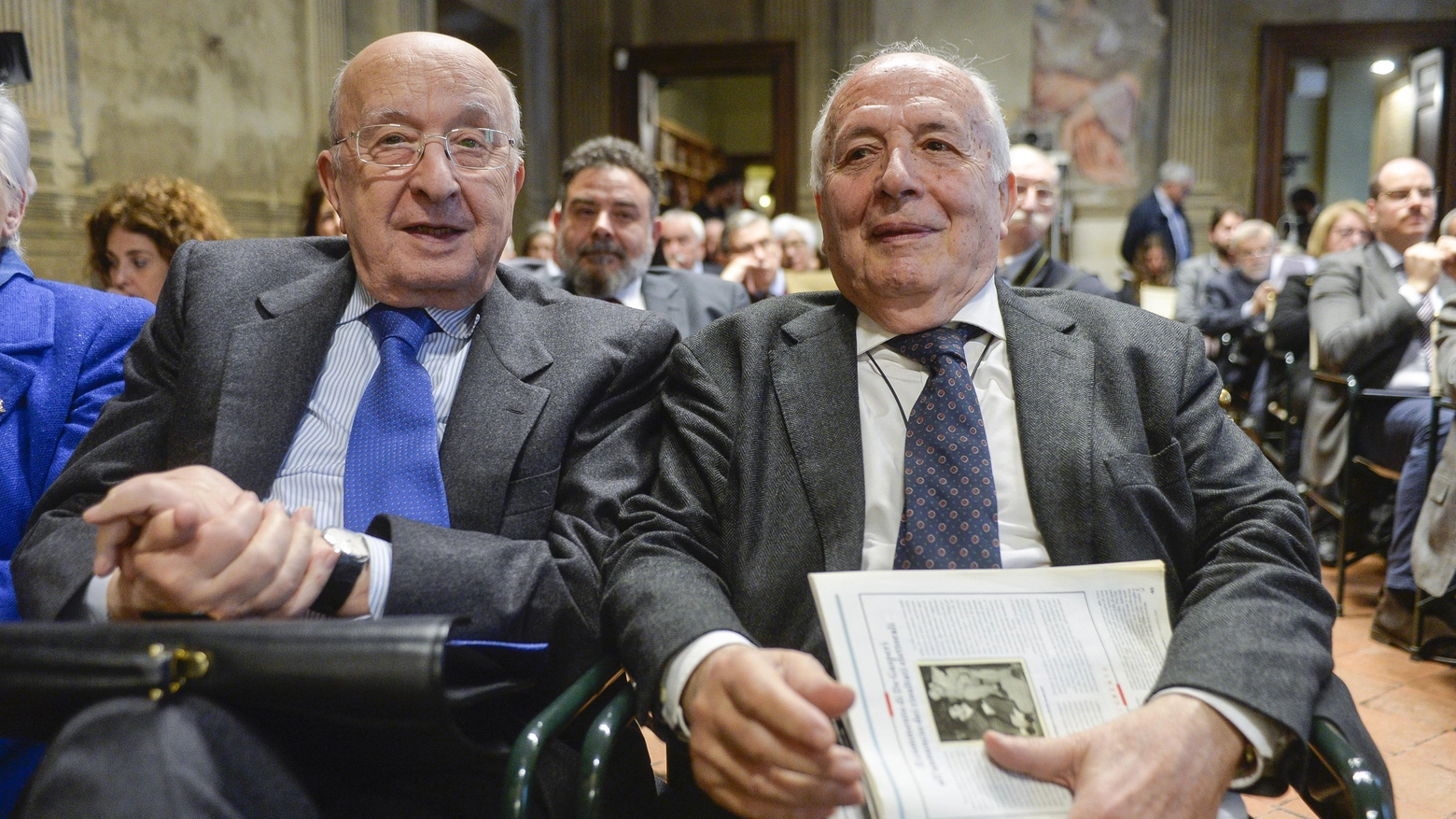

Ma non è da meno il senso della squadra: non si è mai percepito come uomo solo al comando e, anzi, ha contrastato senza risparmio la deriva personalistica della politica (da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi). E nella sua squadra, quella della sinistra di base democristiana post Marcora e post Moro, il capo di Piazza del Gesù dell’ultimo decennio della Prima Repubblica annovera nomi di primissimo piano. Gli amici di sempre, eletti con lui in Campania o nel Sud: da Nicola Mancino a Giuseppe Gargani, da Clemente Mastella al giovanissimo Renzo Lusetti, al meno ortodosso Gerardo Bianco. Ma anche Riccardo Misasi in Calabria o Calogero Mannino in Sicilia. O lo stesso Sergio Mattarella, che da segretario della Dc strappò all’Università per farlo candidare. O Leoluca Orlando, sindaco della primavera palermitana. Per non parlare di Biagio Agnes, al quale affidò la tv pubblica. Ma poi ci sono gli uomini del Nord e della società civile: Mino Martinazzoli, Pierluigi Castagnetti, Giovanni Goria (che sarà premier), e Romano Prodi (che scelse come presidente dell’Iri), Bruno Tabacci e Giuseppe De Rita, Fabiano Fabiani e Roberto Ruffilli, suo consigliere per quelle riforme istituzionali che considerava una esigenza essenziale del rinnovamento della politica, ucciso dalle Br nell’aprile dell’88.

Ma non c’è De Mita senza l’idea di una politica intesa come pensiero, anzi, come "ragionamendo", con quella "d" irpina che da un certo punto in avanti usa come un vezzo e un marchio di fabbrica. La politica (anche questa pronunciata a modo suo), dunque, non può che partire dalla riflessione che deve precedere l’azione: il risultato sono anche le "sue chilometriche relazioni congressuali che ricordavano un po’ quelle di Aldo Moro, suo mito politico e referente ideale e strategico", come sottolinea Massimo Franco. E se ne vanta: "Una professoressa dell’università di Roma ha scoperto che il mio linguaggio è innovativo rispetto alla realtà, perché non è la liturgia del suono, ma il tentativo di analizzare le situazioni". Così come si vanta (lui permalosissimo) della definizione di "intellettuale della Magna Grecia", attribuitagli da Gianni Agnelli.

Come ricorda un cronista politico di razza e poi deputato popolare sugli stessi scranni dell’ultimo premier Dc vivente, Paolo Palma, però, non c’è De Mita neanche senza il tressette a due, detto "spizzico". "Aveva – racconta - una velocità di gioco incredibile, incalzava con una certa prepotenza l'avversario più lento di lui, esortandolo a calare la carta. Questo era il segreto della sua imbattibilità. Subivano questa tecnica di gioco i suoi amici storici come Agnes e Pastorelli, i quali invano protestavano; figuriamoci se potevo contrastarlo io, il giovane cronista che giocava con il Presidente del Consiglio! Però alla fine glielo dissi che la sua fretta mi condizionava negativamente e lui mi rispose ridendo: e tu fregatene".